○小平市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業実施要綱

令和7年4月1日

事務執行規程

(目的)

第1条 この要綱は、小平市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、重症心身障害児(者)又は医療的なケアを必要とする障害児の健康の保持と介護する家族等の介護に係る負担の軽減及び就労等支援を図り、もって重症心身障害児(者)又は医療的なケアを必要とする障害児とその家族の福祉の向上に資することを目的とする。

(1) 小平市の区域内に住所を有する者であって、在宅で家族等による介護を受けて生活している65歳未満の者

(2) 主治医の指示の下、現に訪問看護サービスを利用している者

ア 18歳に達するまでに、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障害(自ら歩行することができない程度の肢体不自由に限る。)を有した者

イ 18歳に達するまでに、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に規定する愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有した者

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、利用対象者の居宅に看護師又は准看護師を派遣し、介護者である家族等が行っている医療的なケア、食事、排泄等の療養上必要な介助を当該家族等が休養を図る場合又は就労若しくは就労活動のため介護できない場合に、一定時間代替するものとする。

2 事業の利用は、1年度につき96時間を限度とし、1回につき2時間から4時間までの範囲内において、30分単位で行うこととする。

(実施方法)

第4条 事業の実施主体は、小平市とする。

(利用申請)

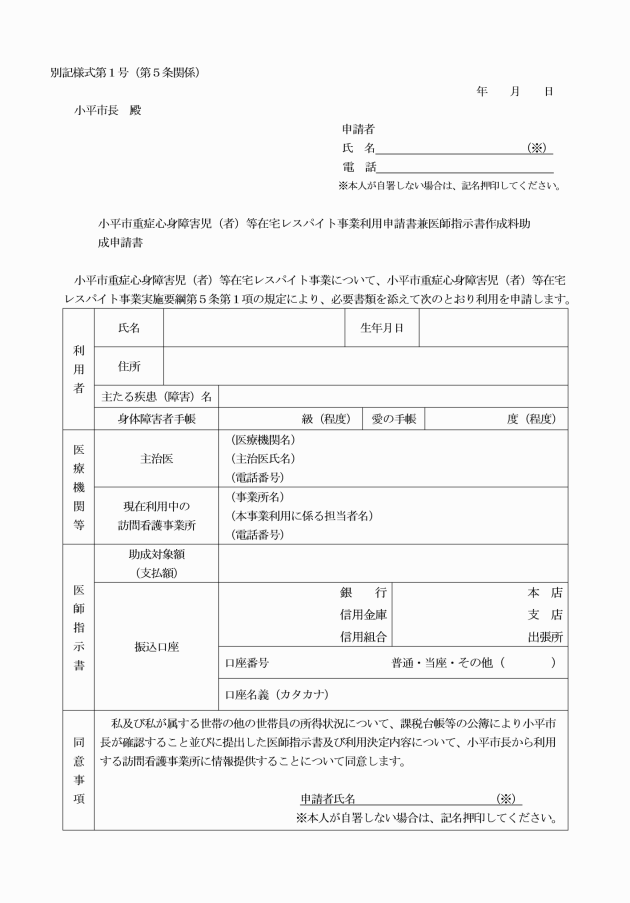

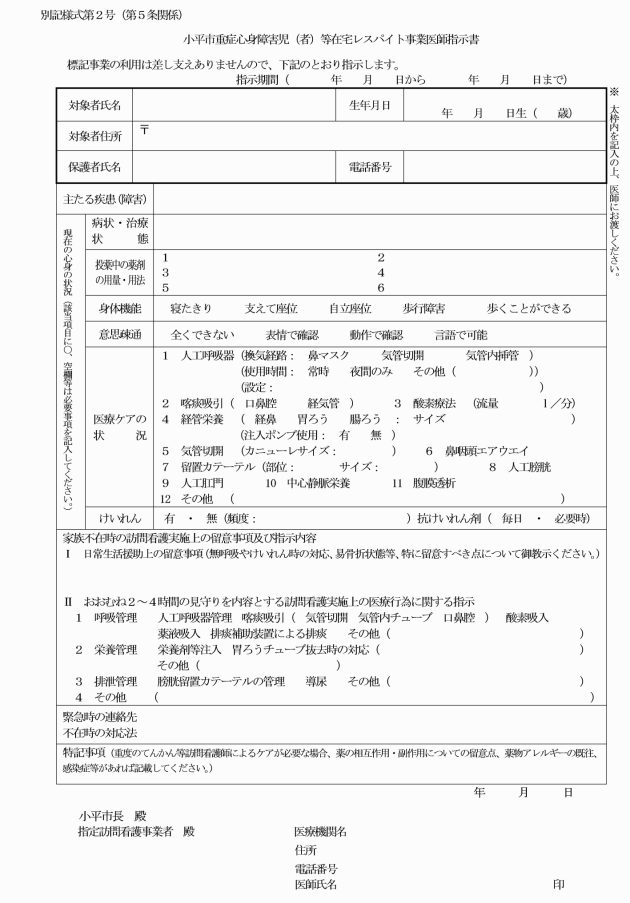

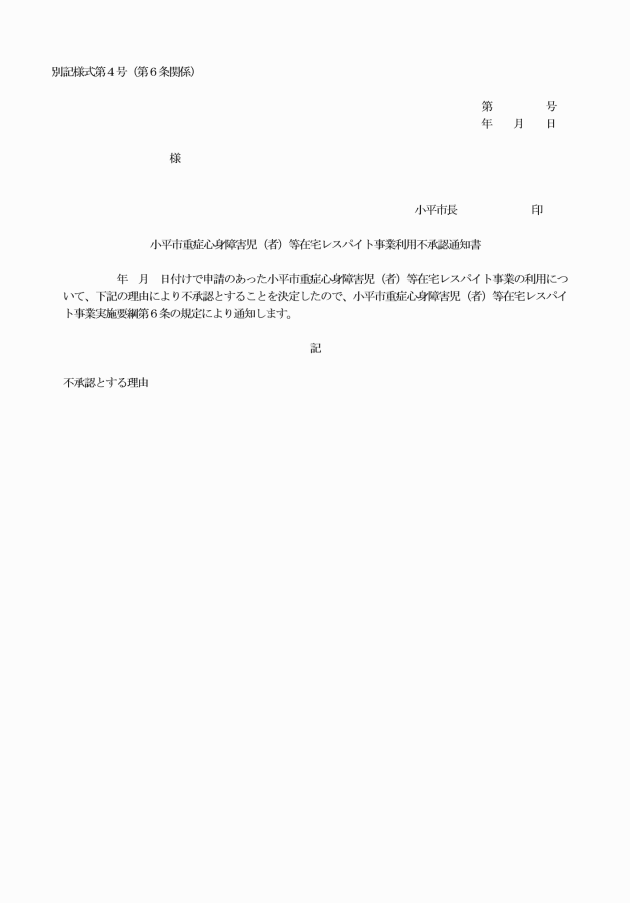

第5条 利用対象者(その者が18歳未満であるとき又は意思を表示することができないときは、その保護者)は、事業を利用しようとするときは、市長に対し、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 小平市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用申請書兼医師指示書作成料助成申請書(別記様式第1号)

2 前項の場合において、既に主治医が文書により訪問看護への医療的ケアの指示を行い、事業における医療的ケアの指示が併せて明記されている場合は、当該文書をもって指示書に代えることができる。

2 事業による医療的なケアの提供に当たり必要となる衛生用品等の実費相当分については、利用者の負担とする。

(医師指示書作成料の助成)

第8条 市長は、利用者に対して、指示書の作成に要した費用(以下この条において「医師指示書作成料」という。)について、予算の範囲内でその全部又は一部を助成することができる。

2 助成の額は、医師指示書作成料の額が3,000円に満たない場合には現に要した医師指示書作成料の額から利用者負担額を差し引いた額とし、3,000円を超える場合には3,000円から利用者負担額を差し引いた額とする。

3 助成を受けようとする者は、第5条第1項各号に掲げる書類のほか、医師指示書作成料の内訳が記載された領収書を提出しなければならない。

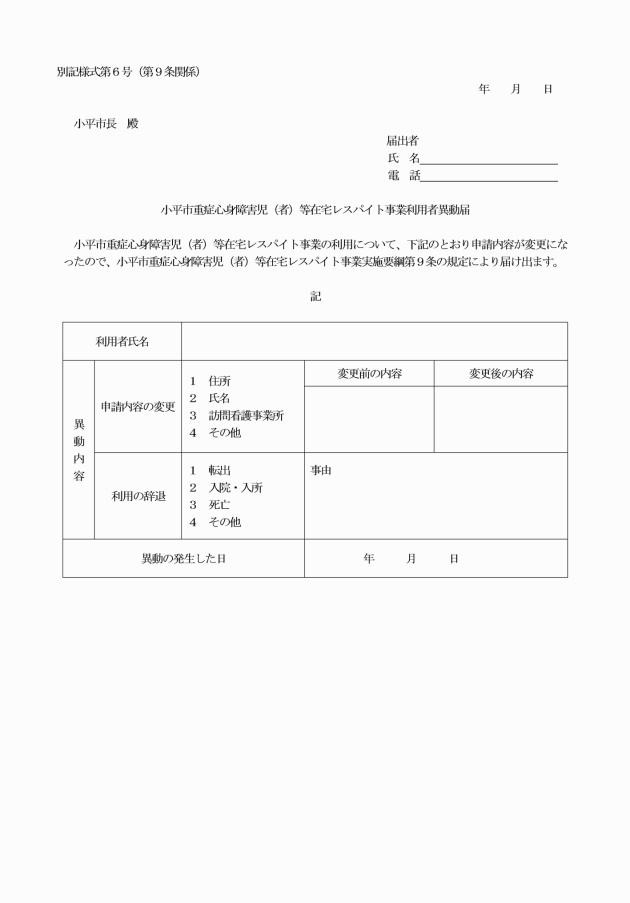

(変更等の届出)

第9条 利用者は、本人の状況及び利用する実施事業者に変更が生じたとき並びに利用を辞退するときは、市長に対し、小平市重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業利用者異動届(別記様式第6号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、必要に応じ、当該変更等の事実を確認するための書類の提出等を利用者に求めることができる。

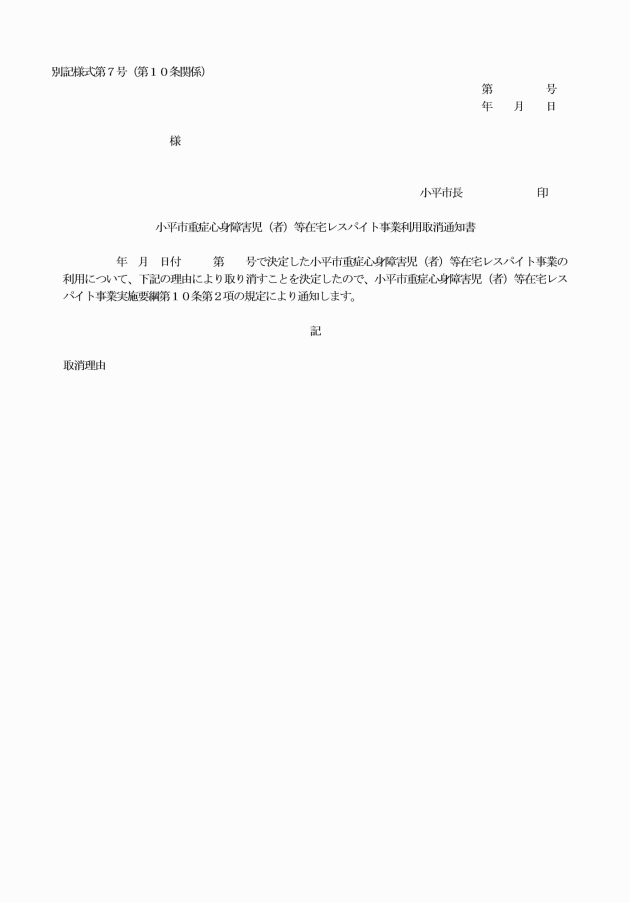

(利用決定の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者から、利用辞退の届出があったとき。

(2) 利用者が、第2条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用者が、利用者負担額を市長が指定する期日までに納付しないとき。

(4) 主治医が、事業の利用が適当でないと判断したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康福祉部長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 | 人工呼吸器管理(毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン、NIPPV、CPAP等を含む。) |

2 | 気管内挿管又は気管切開 |

3 | 鼻咽頭エアウェイ |

4 | 酸素吸入 |

5 | 1日当たり6回以上の吸引 |

6 | ネブライザー(1日6回以上又は継続して使用している場合に限る。)の使用 |

7 | 中心静脈栄養(IVH) |

8 | 経管(経鼻又は胃ろうを含む。) |

9 | 腸ろう又は腸管栄養 |

10 | 継続する透析(腹膜灌流を含む。) |

11 | 1日当たり3回以上の定期導尿又は人工膀胱 |

12 | 人工肛門 |

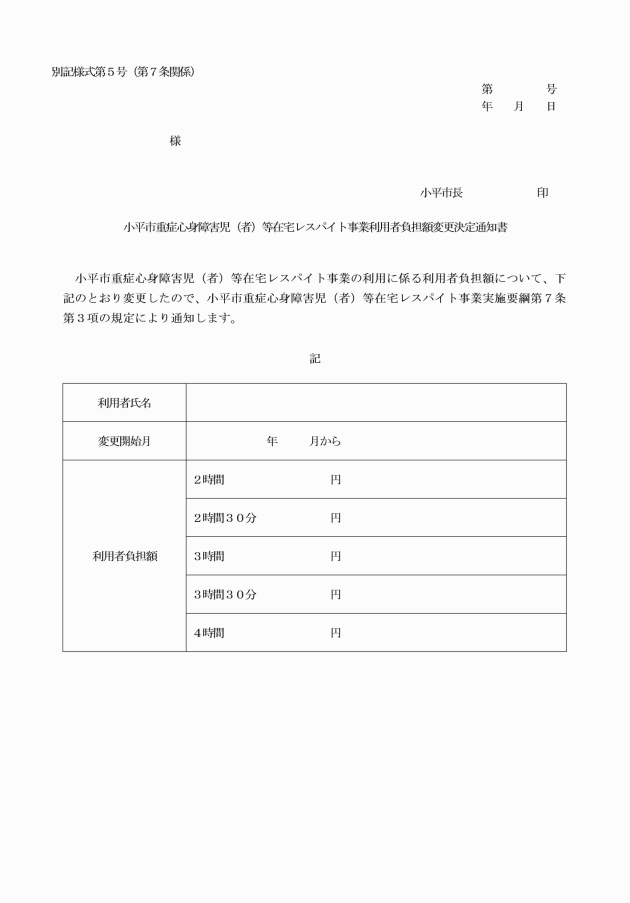

別表第2(第7条関係)

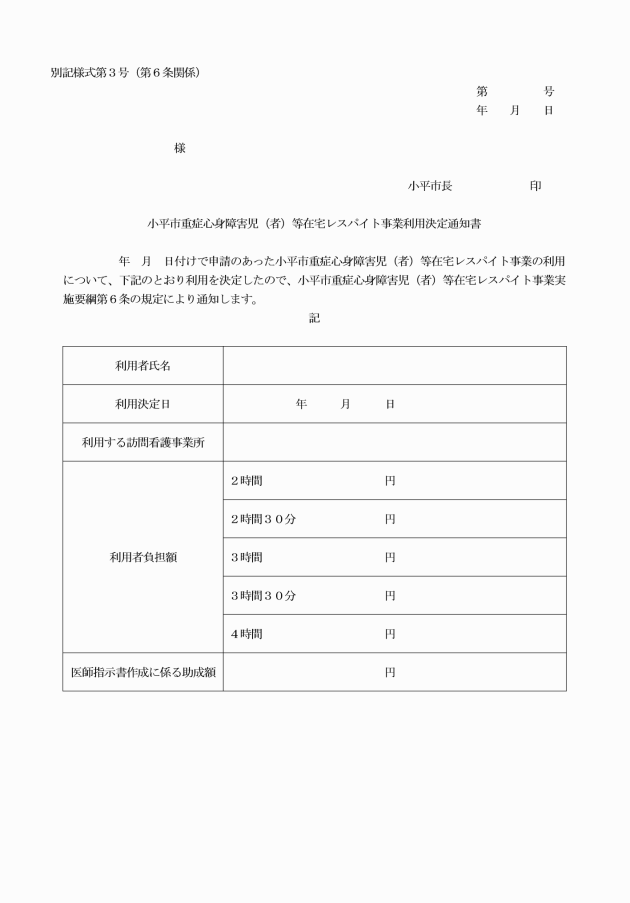

利用者の属する世帯の収入状況 | 利用者負担額 | |||||

1回当たりの利用時間 | 指示書作成 | |||||

2時間 | 2時間30分 | 3時間 | 3時間30分 | 4時間 | ||

1 生活保護受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |

2 市民税非課税世帯 | ||||||

3 利用者が18歳以上であって、市民税所得割の額が16万円未満の場合 | 370円 | 460円 | 550円 | 640円 | 740円 | 70円 |

4 利用者が18歳未満であって、市民税所得割の額が28万円未満の場合 | 180円 | 220円 | 270円 | 310円 | 360円 | 30円 |

5 1から4まで以外の場合 | 1,500円 | 1,880円 | 2,200円 | 2,630円 | 3,000円 | 300円 |

備考

1 利用者の属する世帯の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 利用者が18歳以上の場合 当該利用者及びその配偶者

(2) 利用者が18歳未満の場合 当該利用者及びその者と同一の世帯に属する者

2 この表における市民税所得割の額の計算については、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の市民税所得割の額を合算するものとする。

3 利用者又は利用者の属する世帯の他の世帯員の市民税所得割額が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者として算定されている場合、これらの者を指定都市以外の区市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市民税所得割の額を算定し直すものとする。