小平市役所

法人番号:2000020132110

〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333

代表 042-341-1211

トップ > 文化・スポーツ・市民活動 > 文化・スポーツ・体験学習 > 歴史・文化財 > 鈴木遺跡で見つかった江戸時代の田んぼ

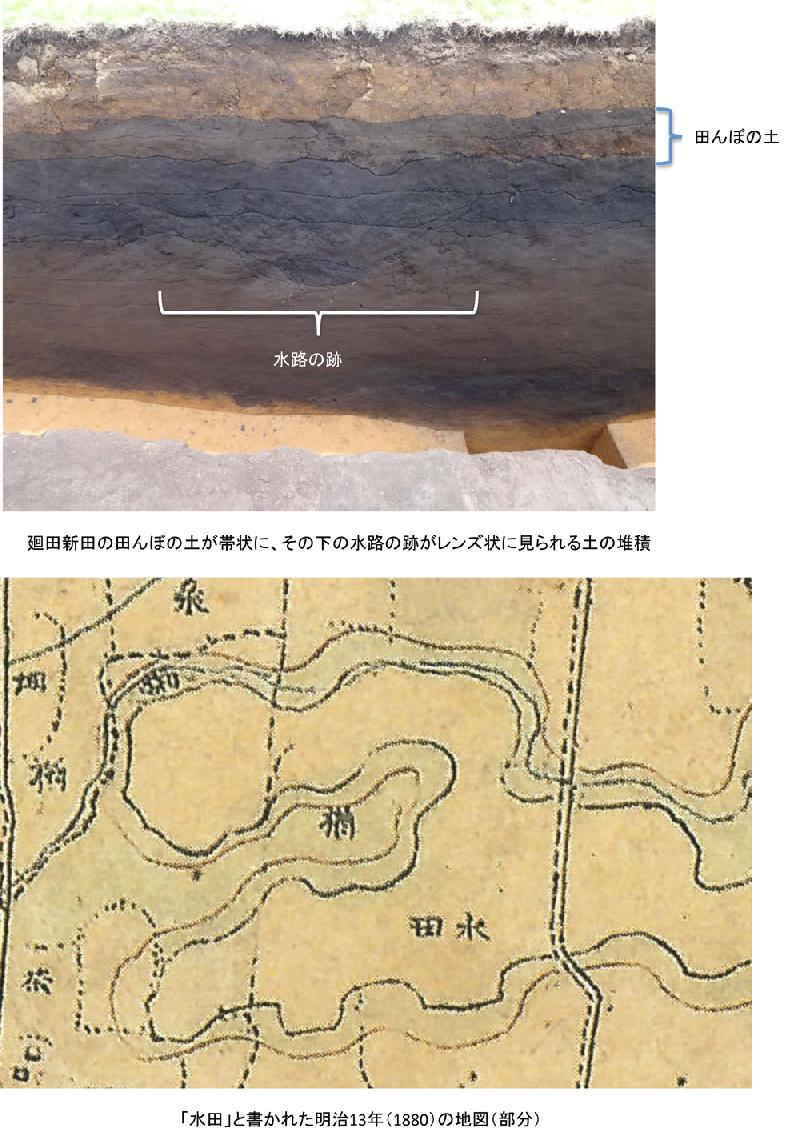

平成26年から行われた遺跡の南側の部分の調査で、石神井川に向かって延びる小さな谷が確認されました。その谷を埋めていた黒い土の上には、鈴木遺跡のこれまでの調査では見慣れない灰色の土の層が10センチほどの厚さで平らに広がり、その下には水路のあとも見られました。

よく調べると、灰色の層は昔の田んぼの土だったことがわかり、市内の発掘調査で初めて田んぼのあとが確認されたことになります。

この場所は江戸時代の中ごろ、徳川8代将軍吉宗の命令で武蔵野の開発がおこなわれて、人が暮らし始めた新田の一つで、廻り田新田(めぐりたしんでん)と呼ばれたところにあたります。

「新田」は新しく開拓された土地という意味です。また、「廻り田」の名は、今の東村山市にあった廻り田村の人たちがもともと馬の飼料となるまぐさや堆肥(たいひ)の材料となる草を刈り取っていた縁で、この村の人たちが開発に携わったことにちなみます。

ですから田の字が二つも付いていますが、元来田んぼがあった場所というわけではなく、開発された後は雑木林や畑が広がっていたようです。

廻り田新田の隣りには、同じころ開発された鈴木新田がありました。

ここには今では住宅が立ち並んでいてその面影をうかがうことはできませんが、開発以来、小平では珍しくまとまった面積の水田があり、「鈴木田んぼ」と呼ばれていました。

その水田を潤す水は、玉川上水からの分水で、「鈴木新田田用水」と呼ばれ、廻り田新田の中をとおって鈴木田んぼに導かれていました。

江戸時代の古文書(こもんじょ)を調べると、今から150年ほど前の天保(てんぽう)8年(1837)頃には廻り田新田にも水田が設けられましたが、これは、この水路に沿って畑を田んぼに変えたものと思われます。

この田んぼは、明治41年(1908)に玉川上水から水を引くのをやめるまでのおよそ70年間営まれていました。

発掘調査の結果、この水路や田んぼは、はじめに書いた小さな谷に沿うように作られていることが確かめられましたが、それは、この部分が江戸時代には周りよりも窪んだ地形だったためだと思われます。